前回の記事で

最新のライフサイクルアセスメントの結果をもとに、

コオロギがニワトリと同程度かそれ以上のポテンシャルをもつことを解説しました。

そして実験室での成果と産業での実際との効率にまだまだ差があるので、

今後はもっとハイレベルなコオロギ養殖のデザインが可能であることが示されました。

では、この2018論文が引用した「実験室での結果」2015Lundy論文を紹介します。

2015Lundy論文は1991年論文

「コオロギは体重増加1kgあたりの飼料が1.7kg ニワトリは同2kgなのでコオロギのほうが効率が高い」

を受けたものです。

2013年FAO報告書も、2010温室効果ガス論文も1991論文を引用したのですが、2015Lundy論文は

死亡率まで含めより詳細に検討し、タンパク質転換効率ではコオロギとニワトリが同程度だと示しました。

2015Lundy論文はコオロギをもてはやす風潮に批判的な態度という主旨ですので、厳密さという意味で信頼度が高いですし、

2018年論文は最もコオロギに批判的な2015論文を引用し、そのデータを使った上でライフサイクルアセスメントの結果を示したという意味で批判の応酬が見事に議論の質を高めています。このやり取りは大好きです。

それでは内容に参りましょう。

飼料栄養効率だけでなく

Feed conversion ratios (FCR)

タンパク質栄養効率

Protein conversion efficiency (PCE)

も比較しています。

このとき、普通のニワトリ飼料(PF)の他に

生ゴミ由来の飼料候補(FW)と作物残渣由来の飼料候補(CR)を試しています。

結果的にはあまり良い結果ではなかったですが、食料品店からの生ゴミ堆肥を使った飼料(FW-1)についてはニワトリ飼料PFよりやや低い程度のスコアで育ちました。他の飼料がずっと低い結果なのは、コオロギは共食いしやすく、FW-2 CR-1 CR-2のタンパク質(窒素)量が十分でなかったためと思います。

「薄い低品質の」タンパク質の濃度や質を高める能力は集団飼育コオロギは弱い、ということがわかります。

この、有機副流(organic side-streams)を処理するというアイデアは、コオロギから派生し、別の昆虫で実現しそうになっています。食物残渣で、かつタンパク質が薄くて低品質のバイオマスの質を高める昆虫を検討し、ゴキブリとミールワームがなかなかいいぞという論文がありますので、その3で紹介しましょう。

そして、コオロギのタンパク質転換効率はニワトリ飼料で最大となり35%。ニワトリが25%から33%ですので、

「タンパク質転換効率では大差ない」ということになります。

少し補足しておくべきなのが、65%はウンコもしくは分解消費されてしまうということです。

そしてコオロギの餌はニワトリと同等の、タンパク質を20%含むトウモロコシ・大豆・フィッシュミールの混合物です。

ニワトリ飼料は膨大な量が流通しており、

栄養的にはヒトの食用に適していて、残念ながら美味しくない、という特徴をもつバイオマスですので、

そのタンパク質の65%を失ってもなお機能性がある、ということをコオロギ食は今後アピールする必要があります。

そして、飼料栄養効率はFCRが1.47であることが示されました。1991の論文1.7よりも効率的ですが、

大量飼育したこと、1個体あたりの床面積が異なることが理由であろうと書いています。

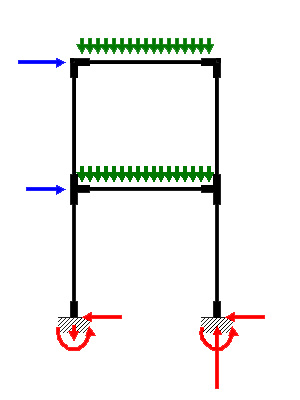

少し脱線しますが、鉤爪をもち、隙間や裏天井のような場所が好きで、脱皮にぶら下がる場所が必要なコオロギには立体的な飼育環境が必要です。なので、「飼育密度」は床面積で表現するのは必ずしも正しくなく、立体的な足場の構造を含めて記述・比較して最も効率的な密度へと最適化していく必要があると思われます。

話を戻します。

そして素晴らしいディスカッション 最後の一文。

In order for insect cultivation to sustainably augment the global supply of protein, more work is needed to identify species and design processes that capture protein from scalable, low-value organic side-streams, which are not currently consumed by conventional livestock.

昆虫養殖が世界のタンパク質供給を持続可能な形で増加させるには、育てるべき種を決めることと、他の家畜では未利用の低品質の有機副流(オーガニックサイドストリーム)から様々な規模でタンパク質を回収するプロセスのデザインが必要であろう。

そうなんです。プロセスのデザインが必要ということであります。

プロセスがデザインされシステムとして実装されると、ライフサイクルアセスメントができるので、そのシステム全体が持続可能性に寄与するかどうか、判断できます。

この提言により、2015年Oonincx論文へとつながります。

2015年Oonincx論文は有機副流からタンパク質を回収するにはどれがいいか、複数の昆虫を比較しています。

その3ではこの論文を紹介し、コオロギ食の研究が基盤となって、

これからは「システム」と「昆虫の種」をデザインしていく、そのときに必ずしもコオロギである必要はない、という現在の

学術的な昆虫食の全体像を見渡せるようにまとめようと思います。